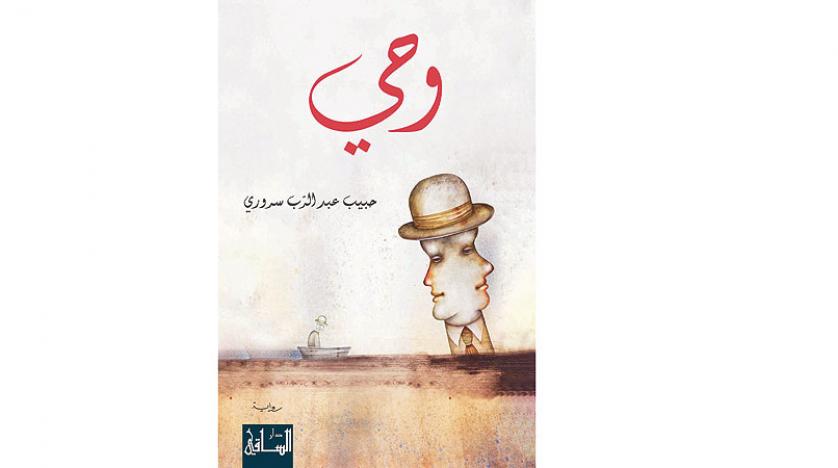

تصدر بعد أيام رواية جديدة للأديب اليمني حبيب عبد الرب سروري تحمل عنوان «وحي». وهي تقصّ حكاية رسالة غامضة باسم مستعار تصل إلى غسان العثماني، بينما هو في طريقه إلى سورينتو لقضاء إجازته مع زوجته شهد. تثير الرسالة لديه الكثير من المخاوف والتساؤلات عبر علاقة شائكة يسرد الراوي لمخاطبه المجهول الأوضاع التي آل إليها اليمن ومدنه الجريحة، باحثاً عن أسباب هذا الخراب وجذوره في الفلسفة والتاريخ.

هنا جزء من الفصل الرابع:

في قرية ولادتي في الحواشب جامعٌ أبيض صغير، بجواره قبر ولي صالح، ينحدر بيولوجيّاً مباشرة (كما يقولون) من النبي محمد، ومن جهة البطنين معاً: الحسن والحسين.

ترعرع في هذا المسجد معظم شباب قرية ولادتي، تعلّموا فيه، وحفروا جذور ومداميك رؤيتهم للحياة ونظرتهم إلى العالَم.

هو منبع مياههم الارتوازية السفلى، ومحيط طبقاتهم الجيولوجية الأعمق.

إمام المسجد كهلٌ فخم الصوت، قوي الشخصية، مفتول الجسد. يخشاه الجميع. له بنتان وأولاد ثلاثة، أحدهم بعمري، أكبرهم يزيد عني بسنة، وأصغرهم ينقصني بسنة.

أكبرهم وأوسطهم صديقان حميمان لي، وأصغرهم صديقٌ لدودٌ لي وعدوٌّ حميم في الوقت نفسه.

في منتصف الستينات من القرن الماضي، كنت أراود العاشرة من العمر. وكانت قريتنا، طور الرعد، وكل منطقة الحواشب، تنتظر وصول ولي الله الصالح: الشيخ نور الدين القدَسي الهاشمي، ذي المقام الذي لا مقام بمقامه، لأنه «الوحيد في هذا العالَم، الذي يتكلم اللغة السريانية، لغة الملائكة»، كما علَّمنا إمام جامع العيدروس.

لهذه الكلمة السحرية الغريبة، «السريانية»، ترانيم موسيقية سرَتْ وتراقصَتْ في عروقي.

كفاني سماعها، وتعريفها بأنها لغة الملائكة (لم تكن موسوعة «الويكيبيديا» موجودة آنذاك، لأُدركَ أن معناها الحقيقي لا علاقة له بذلك)، لخلعِ أي شك في أن هناك ملائكة تملأ السماء فعلاً، لهم لغةٌ محدّدة خاصة كم أتمنى الإصغاء إليها.

ناهيك بأن ثمّة إنساناً وحيداً أوحد يتكلمها، سيترك قمم جبال قَدَس، شمالي اليمن، ليأتي إلى قريتنا في جنوب اليمن، وليزور ولي الله الشيخ عثمان العيدروس الذي لا يمرّ يوم دون أن نعبر قرب ضريحه المطلي بالنورة البيضاء، والملتصق من الخلف بجامعنا الأبيض الصغير.

(لو لم يقل الرسول محمد إنه آخر الأنبياء، ويقطع الطريق على الجميع، لتمّ اعتبار الشيخ نور الدين نبيّاً بالتأكيد، لأنه يرطن مع الملائكة بلغتهم مباشرة، ولا يحتاج، هو، أن يتحدّث جبريلُ معه بالعربية أو بالعبرية، كغيره ممن تناطقوا مع جبريل، في قديم الزمان وسالف الأوان!): بديهيّةٌ لم نحتج، نحن أطفال وشباب قرية طور الرعد، أن يُفصِح لنا بها أو يبرهنها أحد.

ولذلك كنّا جميعاً، أطفالا وشيوخاً، ننتظر قدوم مولانا الشيخ القدَسي بِلَوعَةٍ ورجفات، منذ أشهر قبل وصوله.

كنت خارج القرية مع قريب لي، يوم أطلّ مولانا عليه السلام. حالما سمعنا بخبر وصوله، هرعنا عائدَين معاً نحو القرية. فوجئنا بالجموع الغفيرة التي تحيط بجامع العيدروس من كل مكان حاملةً كل ما لديها من هدايا ومأكولات لوَلي الله الأكبر ومرافقيه...

كان محالاً رؤية الشيخ نور الدين مستلقياً على أرضية المحراب، على بُعد مترين منه، صفّان من ثلاثين رجُلاً رافقوه من جبال قدَس بثلاث سيّارات، يحرسونه ويحملونه مضطجعاً على قاعدة سرير خشبي كأنه جثّة، يدخلونه السيّارة ويخرجونه منها محمولاً على أكتافهم. لعلّه لا يستطيع المشي، كما أظن.

يبدو على رفقة الشيخ الارتياحُ من كرم الهدايا التي وصلت، وتقاسموها مع إمام المسجد، كما أظن.

بعد وجبةٍ مُثخنةٍ باللحوم، خدودُهم المتورمة بِكُراتِ القات تنتفخ بإفراط، تلمع وتتلألأ في هذا العصر الغائم اللطيف. سطْلَتُهم وسعادتُهم من بحبوحة الضيافة جَليّتانِ للعين المجردة.

هذا الصباح، أمطرت السماء التي طالما انتظرتْ قريتُنا مددَها أيضاً. أليس ذاك دليلاً آخر على معجزات الشيخ نور الدين الذي قضّيتُ أشهراً أتمنّى، بصبر فارغ وبشوقٍ ملتهب، رؤيته وسماعه يرطنُ السريانية مع الملائكة؟

كان مستحيلاً أن أشقّ طريقي وسط الجموع لأقترب من إمام جامعنا وابنه الأصغر عبد القهّار، اللذَين يلعبان دور الجسر بين ولي الله الصالح الأكبر (المحاط بسياج منيع من صفّين من الحرسِ المسطولِين بدوخة القات، وبنعمة موائد اللحم التي «تتقرقر» في البطون)، وبين جموعِ الزوار الخاشعين الآتين من كل قريتنا ونحوها في الحواشب، للتقرّبِ من الشيخ، ولمسهِ ولو بأطراف الأصابع، هو الذي رافقت طلوعَ بدرِهِ علينا تحياتٌ مباركاتٌ طيبات من السماء: ثلاثة أيام من مطرٍ لم ينقطع، زاد تفاني الناس في حبِّ مولانا وتقديسه (وإن كنّا حينذاك على حافة موسم الأمطار).

وكان من المحال أيضاً أن أطلب من معروف في الجامع أن يتوسّط لي عند عبد القهّار، الابن المدلّلِ لأبيه، ويرجو منه أن يفتح لي طريقاً للاقتراب من المحراب، لرؤية الشيخ ولو بلمحة عين فقط: عبد القهّار لا يطيقني من قريب أو بعيد، وإن كان لا يكرهني بحق بالضرورة.

وكنتُ لا أطيقه كثيراً أيضاً.

لأنه كان، على الأقل، مُخبِر أبيه، يقدِّم إليه التقارير اليومية حول كل صغيرةٍ وكبيرة، ولا سيما حول حركات وسكنات أخوتِه.

وما كنتُ لأتوسّله هذه المساعدة، لأن لي (ماءً دافقاً في الوجه)، وليس بيننا، الاثنين، غير تنافرٍ صامتٍ عتيد.

أخوه الأكبر عبد الله ليس هنا لأطلبه مساعدتي للاقتراب من المحراب داخل الجامع، كان في عدَن لقضاء أمورٍ كثيرة لِوالده.

أما أخوه الأوسط، عبد الباري، فكان غريب الأطوار، في علاقة غير سهلة أو سعيدة مع أبيه. لعلّه كان وسط الحشود يتأمل المشهد، لكن لا حول له ولا قوّة، ولن ينفعني قيد أنملة في الاقتراب من المحراب.

ثمّ تذكّرتُ أن للمحراب باباً خشبياً صغيراً جداً، يؤدي إلى خارج الجامع. مغلقٌ بقفل صدئ لم ينفتح منذ عرفتُ نفسي. وبقرب القفل ثقبٌ صغير، حفَرَه بمسمار صلب، ذات يوم، صديقٌ مشاكسٌ لم يعد يعيش في قريتنا. يسمح الثقب، من خارج الجامع، برؤية ما تيسّر من المحراب.

حفَرَهُ لـ(مراقبة أشياء خطيرة تحْدثُ في كواليس المحراب)، كما قال صديقنا المشاكس يوماً.

لعلّي لم أصوِّب نظري من ذلك الثقب، نحو مركز المحراب، منذ سنين. ولا أظن أن أحداً رأى ذلك الثقب، أو خطر بباله التلصص عبره على محراب جامعنا المتواضع، عدا صديقنا المغوار الذي لم يعد في طور الرعد.

بعد أن فقدتُ الأمل بالاقتراب من الشيخ نور الدين، وتفحُّصِ قسماته والتبرك بالنظر إليه، واستنشاقه والإصغاء إليه وهو يتحدّث بلغة الملائكة، أو حتّى رؤيته عن بعد، تركتُ مدخل الجامع.

درتُ خارجه نحو الباب الخلفي الملتصق بالمحراب، لأقرفص أمامه، لأضع عيني على الثقب، وأرى ما أستطيع إليه سبيلاً.

حدثَ شيءٌ فظيع وأنا أشاهد بأمّ عيني ما يدور أمامي، سيكون له أثر حاسمٌ فيّ، حتى لا أقول: (سيغيّر اتجاه بوصلة حياتي).

الرجل المضطجع على أرض المحراب لم يُثِر في ناظري أدنى انطباعِ تعظيمٍ أو إعجاب، اللهم إلا قليلاً من الشفقة والتعاطف، بعد ثوانٍ قليلة من التمعّن فيه.

لم أره كاملاً في الحقيقة، جزءٌ جانبي من وجهه، لا غير. بدا الشيخ منه بسيطاً جداً، نحيفاً رثّ الثياب، أشيب اللحية، شبهَ مريض، لا يتمتم بين حين وحين إلا سلسلةً من أحرف العلّة (أهذه لغة الملائكة؟) بين نفسهِ ونفسه.

عيناه زائغتان، لا يبدو غير بياض إحداهما وهو يتماوج على نحو مقلق.

رثيتُه، لا أكثر ولا أقل.

ما أثارني فعلاً هو ما يفعله إمام الجامع وسفينته الفضائية عبد القهّار: يقترب الإمام ومعه ابنه، من وجه الشيخ، يهمس له بتمتمات لا أظن أن لها دلالة ما، ثم يتظاهر بالإصغاء لما يقوله الشيخ (لا يقول هذا شيئاً، وأنا أراقب ذلك المشهد المسرحي من خلف الثقب، على بعد متر وقليل فقط).

ثم يتوجه الإمام نحو الحشد وهو ينقل لهم بصوت خاشع ما قاله حضرتُه (أو ما لم يقله قط، على الأحرى): أدعيةٌ تقليدية، أبياتُ شعر مكسّرة ركيكة، ذات خللٍ إيقاعي خطير، من تأليف إمام المسجد نفسه، الذي لم يستوعب بعدُ قوانين أوزانِ الشعر ونظام تركيب القوافي».

- المقالات

- حوارات

بالزي الفرعوني.. أحلام تتألق في حفل افتتاح المتحف الكبير

بالزي الفرعوني.. أحلام تتألق في حفل افتتاح المتحف الكبير موعد حفل هاني شاكر في الكويت

موعد حفل هاني شاكر في الكويت الشاعرُ اليمنيُّ علي أحمد قُلي يُحيي أمسيةً شعريةً في الرياض برعايةِ نادي سموّ الحرف

الشاعرُ اليمنيُّ علي أحمد قُلي يُحيي أمسيةً شعريةً في الرياض برعايةِ نادي سموّ الحرف تفاصيل صادمة عن الحالة الصحية للفنان المغربي مصطفى سوليت

تفاصيل صادمة عن الحالة الصحية للفنان المغربي مصطفى سوليت القبض على نجل الفنان أحمد رزق بعد اتهامه بالاعتداء على نجل رجل أعمال

القبض على نجل الفنان أحمد رزق بعد اتهامه بالاعتداء على نجل رجل أعمال وفاة أسطورة هوليوود روبرت ريدفورد عن 89 عاما

وفاة أسطورة هوليوود روبرت ريدفورد عن 89 عاما